Le Monde – Les tigres ont fait sortir le lion du bois. Fin février, le Prix Nobel de littérature (1986) Wole Soyinka a quitté son domaine verdoyant d’Abeokuta, au Nigeria, pour apporter son prestigieux parrainage aux « Tigritudes », un cycle de cinéma panafricain mis sur pied par les réalisatrices Dyana Gaye et Valérie Osouf et présenté durant six semaines au Forum des images, à Paris. Le nom du festival est une référence directe à l’une des saillies les plus fameuses de l’écrivain nigérian. « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore », avait-il ironisé en 1962, répondant à une question sur le concept de « négritude » porté alors par Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas et Aimé Césaire.

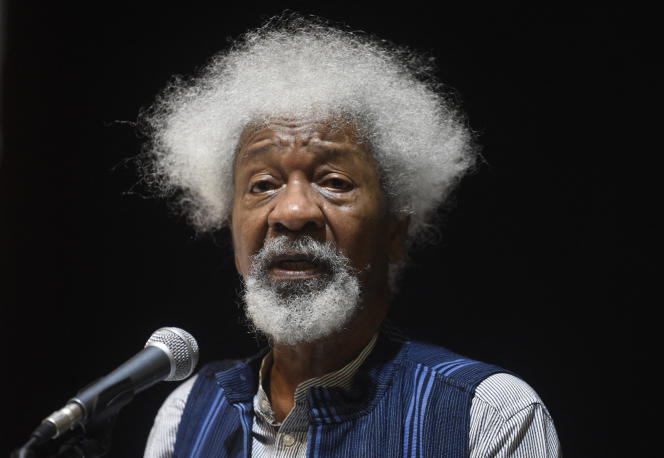

Six décennies plus tard, Wole Soyinka, 87 ans, crinière blanche et regard pétillant, croit plus que jamais à l’importance d’une parole agissante. Dramaturge, metteur en scène et acteur lui-même, ce fils d’une commerçante et d’un pasteur et directeur d’école, né dans une famille yoruba, a plus d’une fois payé son militantisme contre le colonialisme puis le pouvoir nigérian par des emprisonnements et des périodes d’exil. Ce qui ne l’a pas empêché d’exercer toujours avec acuité son sens critique de citoyen.

Auteur d’une œuvre protéiforme de plus de 45 textes édités, allant du théâtre à la poésie en passant par l’essai et les récits autobiographiques, Wole Soyinka a publié seulement quatre romans, dont le dernier, Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth (Pantheon Books, non traduit), en septembre 2021. Il y évoque la vente, à des fins rituelles, de parties de corps humains, orchestrée par une société secrète comptant de hautes personnalités politiques et religieuses du pays.

Au moment où retentissent en France les échos de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le grand aîné des lettres africaines réaffirme sa foi en l’écriture et la création. Pas pour changer le monde, mais pour ne jamais renoncer à l’interroger. Et éloigner, un peu, le pessimisme qui, partout, gagne.

Vous avez connu les années 1960, une époque de libération et d’immense espoir pour l’Afrique. Le monde que vous décrivez dans Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth est tout autre…

Oui, le titre est ironique, pour le moins ! L’état du monde se reflète toujours dans ce que j’écris et Chronicles est une satire politique. Mon intention n’est pas de suivre la courbe négative des événements, j’essaie d’exposer la réalité et ce qu’elle fait aux gens… Je me rends compte d’ailleurs que tous ceux qui créent actuellement au Nigeria, qu’ils soient musiciens, peintres ou poètes, ont ce même sentiment d’un pays en panne, d’une nation déchue qui s’efforce de maintenir l’apparence d’une entité viable sans vraiment y parvenir. Bien entendu, il y aura toujours des gens qui se moquent de voir le pays sombrer, parce qu’ils trouveront toujours le moyen de s’en sortir en marchant sur les autres. Mais le système global est vicié.

C’est votre quatrième roman. Les précédents, Aké, les années d’enfance et Une saison d’anomie (traduits en français chez Présence africaine), datent de 1973 et 1981. Qu’est-ce qui vous a poussé, après tant d’années, à renouer avec ce genre ?

Je ne me suis jamais considéré comme un romancier. J’ai beaucoup écrit pour le théâtre, par goût et parce que je construisais mes personnages en interaction avec le travail des acteurs de la compagnie avec laquelle je travaillais. Mais Chronicles bouillonnait en moi depuis pas mal de temps. J’observe depuis des décennies la déliquescence de la société dans laquelle je vis. Voir un drame se dérouler au fil du temps, dans toute sa complexité, avec toutes ses contradictions et ses surprises, cela produit une sorte de fascination pour l’homme de théâtre que je suis. J’avais besoin d’autre chose que la poésie, le théâtre ou les essais pour y voir plus clair, en tant qu’être humain et citoyen.

Pour me délester de ce poids dans mon esprit, il fallait un espace particulier, hors de mon environnement habituel. J’ai pu me retirer une première fois dans une maison à Yenne, au Sénégal, puis dans une autre résidence au Ghana. J’étais loin du Nigeria, sans journal, seul avec la mer et… un peu de vin. De quoi embarquer dans mon texte. Pour le « débutant en roman » que je suis, ces séjours ont été très utiles. Puis j’ai senti que j’étais prêt à continuer de travailler sur ce roman comme je le fais d’habitude, de temps en temps, dans les avions, les gares et chez moi, dans mon repaire personnel, en forêt.

En 1985, répondant à la question « Pourquoi écrivez-vous ? » vous avez dit : « Ça doit être mon côté masochiste, je suppose. » Diriez-vous toujours cela aujourd’hui ?

Oui, exactement la même chose. Je rajouterais juste que c’est tout à la fois du masochisme et une forme de catharsis. Ce n’est pas contradictoire d’ailleurs ; la plupart des travaux de création fonctionnent selon ces deux aspects.

Mais permettez-moi d’être concret. Quand j’étais au Sénégal et au Ghana, je m’éveillais le matin avec des phrases, des paragraphes entiers en tête. Les problèmes commençaient quand je les transcrivais sur le papier. Il fallait donner une cohérence à l’ensemble, éviter les contradictions… Parfois, je m’apercevais que ce que je produisais avait quelque chose de familier… parce que c’était une scène que j’avais déjà écrite ! Alors il fallait recommencer, encore, revenir en arrière. La muse de l’imagination peut être cruelle.

D’habitude, je n’aime pas raconter comment je m’y prends, mais cette fois j’ai vraiment envie de partager ce conseil avec les jeunes auteurs : n’écrivez pas à l’ordinateur ou alors imprimez rapidement vos textes pour être sûrs de ne rien manquer. Aujourd’hui encore, je me demande comment les grands auteurs comme Charles Dickens, Tolstoï, Cervantès ou Kafka s’y sont pris pour écrire des romans aussi complexes.

Vous concevez l’écriture comme un acte politique, mais croyez-vous vraiment en son pouvoir ? Depuis quelques jours, les nouvelles politiques en Europe ne sont pas bonnes. Une invasion est en cours en Ukraine. Pensez-vous qu’écrire puisse changer les choses ?

Je n’ai jamais vraiment pensé que la littérature puisse générer concrètement le changement. Si on est pragmatique et qu’on observe l’histoire, il est difficile d’y croire. Comment les leaders de notre monde pourraient-ils lire Guerre et Paix et malgré tout entraîner leurs peuples dans tant d’horreurs et de stupidités ? Comment peut-on imaginer bombarder des humains ?

Poutine est un dirigeant cynique et sans scrupule et il existe des êtres comparables à Poutine un peu partout sur la planète. L’Afrique est pleine de ces caricatures d’hommes de pouvoir qui veulent en remontrer au monde. Il suffit de regarder le retour des régimes militaires sur le continent.

Pour moi, la question est : comment s’y prend-on pour écrire quelque chose à propos de ces gens-là ? Et a fortiori contre ces gens-là ? Eh bien, il faut s’y efforcer, c’est tout ce qu’on doit faire. Picasso l’a fait en son temps en peignant Guernica. Ecrire m’apparaît comme un devoir, pour donner un point de vue alternatif, un autre sens à la réalité qui nous entoure.

Source : Le Monde

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com